Match Day BiodiversitätMINT-Oberstufenprofile erkunden Artenvielfalt im Livestream

Je vielfältiger ein Ökosystem, desto resilienter ist es gegenüber natürlichen Schwankungen oder menschlichen Einflüssen. Eine logische und simple Erkenntnis, die den Match Day Biodiversität an diesem Morgen einleitet – ein durchaus komplexes Thema. Die Streamingkonferenzen sind seit 2020 ein Angebot für MINT-Oberstufenprofile. Den interessierten Nachwuchs mit Expertinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammenbringen lautet die Idee des Formats, Einblicke in aktuelle Forschung und berufliche Perspektiven geben, der Auftrag unter anderem an Jana Hinners. „Obwohl man sie mit bloßem Auge nicht einmal sehen kann, sind sie doch sehr wichtig für unser Ökosystem“, betont sie und zeigt den rund 350 teilnehmenden Jugendlichen in ihrer Präsentation vergrößerte Aufnahmen von Phytoplankton. Sie produzieren nicht nur rund 50 Prozent des atmosphärischen Sauerstoffes, sondern ihr Ableben hält einen der wichtigsten Kreisläufe in unserem Erdsystem in Gang. Die promovierte Biologin ist die erste von drei Wissenschaftlerinnen, die den Teilnehmenden an diesem Tag aus der Praxis berichtet.

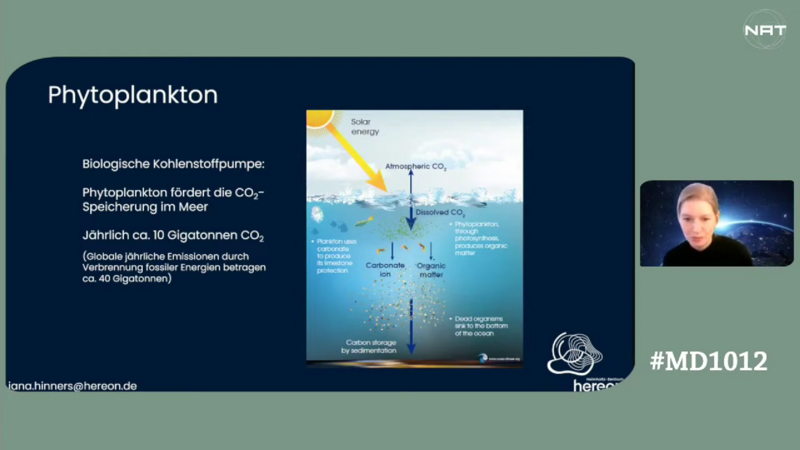

Die Pumpe in Gang halten

Gelöstes CO2 wird an der Meeresoberfläche von den Mikroorganismen aufgenommen. Als totes organisches Material sinken die kleinen Lebewesen in tiefere Wasserschichten und speichern so das Treibhausgas – jährlich bis zu 10 Gigatonnen. „Das ist etwa ein Viertel der gesamten Kohlenstoffdioxidmenge, die wir Menschen durch die Nutzung fossiler Brennstoffe im Jahr produzieren“, führt die Wissenschaftlerin aus. Seit einigen Jahren untersucht sie am Helmholtz-Zentrum Heroen die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und der sogenannten biologischen Kohlenstoffpumpe, etwa auch in Bezug auf den Klimawandel. Eine Verringerung des Kohlenstoffexport sei durch den Anstieg der Wassertemperatur in den Ozeanen zu befürchten. Doch die besonders hohe Anpassungsfähigkeit der kleinen marinen Lebewesen gibt auch Anlass zur Hoffnung, gibt die Biologin ihrem Publikum noch mit auf den Weg.

Detektivarbeit im Fließgewässer

Süßwasser-Habitate hingegen sind die Gefilde von Susanne Heise. Das Interesse an Kleinstorganismen teilt sich die Hochschulprofessorin mit ihrer Vorrednerin. Wasserflöhe, Fadenwürmer, Mikroalgen – sie alle werden im Labor mehr oder weniger hohen Dosen verschiedenster Substanzen ausgesetzt. „Man kann davon ausgehen, dass die meisten Stoffe, die wir Menschen produzieren früher oder später in der Umwelt landen. Und die Frage, die wir uns stellen: Ist das schlimm? Das ist nicht einfach zu beantworten.“ Mit wir meint die Ökotoxikologin ihre Forschungsgruppe an der HAW Hamburg, die im Labor die Auswirkungen von Schadstoffen auf Lebensgemeinschaften in aquatischen Ökosystemen untersucht. „Rückschlüsse auf eine reales Umweltsystem sind immer schwierig.“ Es sei eine fast detektivische Arbeit, wie sie betont. Neben Schwankungen beispielsweise der Wassertemperatur, könne auch eine Wechselwirkung zwischen Stoffen auftreten, sich die Toxizität etwa potenziere. Auch die besondere Bedeutung einzelner Arten, mache die Interpretation der Ergebnisse komplex: „Wenn es hart auf hart kommt, dann kann es sein, dass der Ausfall einer einzelnen Art zum Zusammenbruch des gesamten Ökosystems führt.“ Dies möchte die Professorin mit ihrer Forschung rechtzeitig verhindern.

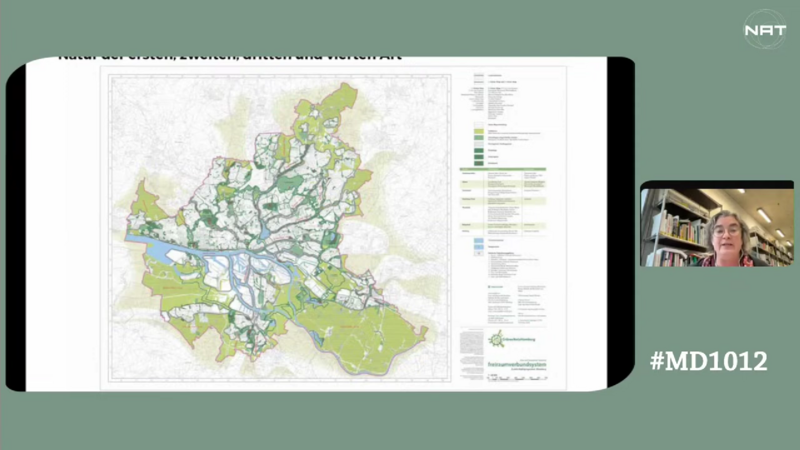

Grünes Netz für Hamburg

Die Wechselwirkung in Ökosystemen macht auch die Planung in besiedelten Räumen vielschichtig. Besonders dort, wo ein Zusammenleben von Mensch und Natur sehr beengt stattfindet. „Wie können wir, obwohl die Stadt weiterwächst, wir immer mehr Wohnraum benötigen, dennoch Biodiversität erhalten“, fragt Antje Stockman die Jugendlichen vor den Bildschirmen. Eine Frage, bei der man in Hamburg schon sehr gut aufgestellt sei, betont die Professorin der HafenCity Universität und zeigt auf einer Karte die beiden grünen Ringe, sternförmige grüne Achsen und die vielen Naturschutzgebiete am Stadtrand. Nicht nur Erhaltungskonzepte, sondern auch solche zur Schaffung neuer Naturflächen, seien der Schlüssel für eine gute Koexistenz von Menschen und Natur in urbanen Räumen. Auch Brachflächen, „Orte, bei denen man nicht unbedingt immer an Biodiversität denkt“, vertikale Begrünung oder vielfältige Vorgärten können helfen die Artenvielfalt zu stärken. Ein Ziel, bei dem wir als Bewohnerinnen und Bewohner gefragt seien, der aufmunternde und abschließende Appell der Landschaftsarchitektin. Und da sind dich alle drei Referentinnen einig: Ob an Land, in der Stadt oder im Wasser - jeder Einzelne habe vielfältige Möglichkeiten, die Natur zu schützen und die Biodiversität auf unserem Planeten zu erhalten.

Ermöglicht wurde der Match Day durch die Förderung der Ingeborg-Gross-Stiftung und der Katharina und Gerhard Hoffmann Stiftung. Ein Dank geht auch an unseren Gastgeber, die ECE Projektmanagement für die Bereitstellung der Räumlichkeiten für unser Studio!